En Palacio de Valdellorma hay una cantina-museo, más bien club social, que es el vagón escoba con el que Maximiano Díez ha ido atropando todas las fotos, planos, documentos, objetos y recuerdos diversos, algunos de gran valor, que ha podido reunir después de casi cuarenta años trabajando para el mítico ‘Hullero’.

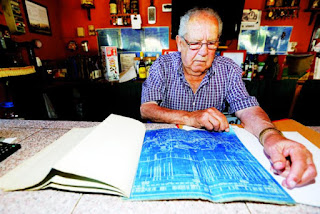

Maximiano Díez, en su vagón-cantina-museo. Arriba con un plano original del trazado del Hullero (gran parte de la documentación que tiene la recogió en Bilbao, a la puerta de las oficinas centrales, cuando estaban a punto de tirarla a la basura, relata)

Cuando uno sale de la cantina que a sus 92 años sigue regentando Maximiano Díez Álvarez en el pequeño pueblo de Palacio de Valdellorma, lo hace convencido de que el verdadero museo no está entre esas cuatro paredes forradas de recuerdos ferroviarios sino en la cabeza formidable de este paisano categórico y vehemente, un corpachón como remachado con herrajes de traviesa. Porque resulta sorprendente y hasta abrumador contemplarlo recitar, en extensísimas retahílas, los nombres exactos de las ciento y pico locomotoras con que contaba la línea de vía estrecha tendida entre León y Bilbao; los tramos, retos ingenieriles y peripecias sufridas durante su construcción; los nombres, apellidos, oficios y hasta vinculaciones familiares de los trabajadores fallecidos en accidentes de los que conoce día, mes, año, hora, causas y vicisitudes meteorológicas... La auténtica ferropedia viviente reside en un escondido y muy arbolado valle del Noreste leonés.

A decir verdad, ni es cantina ni es museo. Fue lo primero pero ahora se ha reconvertido más bien en club social con barra, bebidas y chuches donde cada parroquiano se levanta, se sirve el chato de vino y se vuelve a sentar cuando le place. También hay animada partida, tertulia, lectura de periódico y una bicicleta estática en mitad de la estancia con la que Maxi se mantiene en forma. Lo demuestra subiéndose a ella y exhibiendo enérgicas pedaladas, asombrosas para un nonagenario.

Arriba, Maximiano Díez con un plano original del trazado del Hullero (gran parte de la documentación que tiene la recogió en Bilbao, a la puerta de las oficinas centrales, cuando estaban a punto de tirarla a la basura, relata) y otros rincones, placas y objetos del local. De momento, Maxi continúa al frente. «El que no trabaja no tiene derecho a comer», dice.

Eso sí, la sensación primera que invade al forastero es la de haberse subido a uno de aquellos viejos vagones que surcaban praderías y vallejos llevando el carbón leonés a los altos hornos vizcaínos y junto a la hulla, también mucha paisanada de pana, boina y pañolón que aprovechaba para acudir a ferias, asuntos y romerías de la contorna, amén de todos aquellos jóvenes que cada vez en mayor número acudían a la llamada de empleo y residencia en la capital vizcaína: los asientos son de listones de madera, procedentes de un convoy jubilado, los parroquianos exhiben la calma de quien emprende un viaje en tren y Maximiano mantiene la paz como un serio revisor o un maquinista con remango.

Planos, imágenes, ollas...

Inmediatamente después queda la mirada adherida a esas paredes cubiertas por completo de fotografías, muchas tomadas por el propio Maxi: máquinas de vapor abriéndose paso épicamente entre la nieve; estaciones envueltas en un borboteo de humo y viajeros; complicados rescates; tremendos choques y descarrilamientos... Todo fruto de una incontenible pasión por un tren de escala humana en el que Díez bregó durante cuarenta años, desde que comenzó a trabajar «como auxiliar temporero» en 1944, y luego ya obrero de brigada en 1951, hasta 1986, cuando se jubiló y abrió este espacio que hoy guarda esencias como de un tiempo varado en vía muerta. Y no sólo imágenes, también gorras, banderines, billetes, matasellos, lámparas, teléfonos, maquetas, hermosas y barrigudas ollas ferroviarias... Claro que para hacer fotos o vídeos hay que pedir licencia previo al celoso guardián del furgón. «Hay gente que no te dice ni hola y se pone a tomar fotos, ¿pero esto qué es?», se indigna.

Cuenta que en una ocasión llegó una chica en cochazo aparente —y afirma incluso que era hija del ex lehendakari Carlos Garaikoetxea—, solicitándole todo el material para llevárselo a un gran museo de la vía estrecha que estaban elevando en Euskadi. «La mandé a paseo, ¡esto no lo lleva de aquí ni el papa!», dice con su voz de caldera, y los visitantes lo creen a pies juntillas.

Maximiano Díez nació en 1924 en Mataporquera (Cantabria) pero cuando se le pide narración vital siempre remonta la genealogía a su abuelo materno, leonés de Robledo de la Guzpeña, que se presentó en la línea ante la necesidad de brazos requeridos para la construcción de este ferrocarril montañés y paisano —patatas con sebo para comer y tres reales de sueldo—: el hombre quedó vinculado a los raíles de por vida y de Cistierna pasó a Cillamayor y Mataporquera. Maxi trabajó en La Ercina, Valle de Mena (Burgos), Puente Almuhey y Valle de las Casas, después le pusieron al frente de todas las brigadas entre Matallana, La Robla y León, y también fue capataz y encargado de vía hasta Cervera. Acudía el primero al lugar de los hechos en caso de accidente, y por eso inmortalizó tantos momentos delicados, haciendo además acopio en la memoria de una lista negra formada por capítulos tan severos como aquella vez en que se ‘tumbó’ la número 20 en Puente Almuhey en 1935, muriendo dos viajeros; cuando ‘los del monte’ hicieron descarrilar un convoy o las ocasiones en que los viajeros debían echarse al suelo cuando escuchaban tiros: durante la guerra el tendido dividía, precisamente, la zona franquista de la republicana.

La cantina sirve también como biblioteca ferroviaria y guarda otros tesoros como planos, documentos y otros papeles relativos a la construcción de la línea, proyecto que se remonta a 1894 y que fue inaugurando por tramos: el correo de Matallana a León abrió en 1923. También todos sus carnés personales y hasta unas líneas —hoy impensables en casi cualquier empresa— donde la compañía le felicita y gratifica ante «un afán de superación digno de todo encomio».

Pero, ¿cómo es qué se acuerda Maxi de tantísimos datos y los atesora y plastifica con semejante primor? «Amigo, todo depende del amor que se le tenga a las cosas», responde. Y preguntado por el futuro de esta línea —tan querida y útil a los leoneses—, dictamina: «Se salvará. ¡Al menos eso es lo que me dice el cuerpo!».

Cuando traspasas la puerta de lo que fue la cantina que regentó la hija de Maxi, en Palacio de Valdellorma, entras en el corazón de la Feve: billetes de viaje de 1 peseta, históricos letreros en los que se ruega que ‘No escupan en los coches’, gorras, el banderín... y muchas fotografías, todas ellas documentadas en su parte posterior con la buena caligrafía de Maximiano Díez, Maxi.

No hace falta leer el texto pues según lees las primeras palabras Maxi continúa recitando el texto de memoria. «Es la número 20, que se tumbó (nunca dice volcó) en Puente Almuhey y murieron dos viajeros». Y sabe el día, los nombres de los que fallecieron y del pueblo que eran.

Es la enciclopedia viviente de la Feve «porque lo viví, en mi familia está toda la historia de Feve», explica, para remontarse a cuando su abuelo, de Robledo de la Guzpeña, «acudió a la llamada de mano de obra para construir el ferrocarril. Cobraba tres reales, trabajaba de sol a sol y comía patatas con sebo. Después, como era buen obrero, trabajador y formal, ya se quedó en la empresa», dice orgulloso Maxi, que nació en 1924 y hoy, con 94 años, recuerda los casi 40 años que estuvo en Feve con todo lujo de detalles: «Trabajé en La Ercina, Valle de Mena , Puente Almuhey, Valle de las Casas, fui responsable de las brigadas entre Matallana, La Robla y León, capataz... el primero que llegaba a los accidentes», por eso tiene en la memoria cada vez que el tren tumbó como te puede decir de memoria los nombres de todas las máquinas: «Primero les pusieron los nombres de las provincias, la 1 era León, la 2 Palencia, la 3 Vizcaya... después pusieron de los ríos, la 24 era Esla....».- ¿Cómo puede recordar todos esos nombres sin dudar?- Porque fue la vida de mi familia y porque es mi vida.

"Trabajé en el ferrocarril 39 años, cuatro meses y diez días" 1 de enero de 2022 | |

Maxi era la historia viva de la Feve, no solo porque trabajó en el ferrocarril casi 40 años y también lo hizo toda su familia; él se preocupó de recoger todo tipo de objetos y fotos para crear un gran museo, pero la pieza más importante era él y su prodigiosa memoria

En el pasado puente de diciembre, con los noventa bien superados y camino de los cien, falleció en Palacio de Valdellorma toda una institución en la comarca, Maximiano (Maxi) Diez, que después de casi 40 años —«39 años, 4 meses y 10 días», concretamente, según él mismo decía— trabajando en el ferrocarril (Feve) fue reuniendo recuerdos de esta línea de vía estrecha y había convertido lo que fue una cantina, que regentó hasta hace unos años, en un gran museo de Feve, en el que podías encontrar de todo: muchas fotos, billetes, carteles, banderines, pitos, teléfonos, gorras, letreros de taquilla u otros, sellos, lámparas para salir en la noche hasta ollas ferroviarias... lo que te puedas imaginar.Pero todo ello casi carece de sentido sin Maxi explicándolo porque la ‘gran pieza’ del museo era precisamente Maxi y su prodigiosa memoria. «A las seis primeras locomotoras de vapor (del modelo 0-3-1 T) les pusieron los nombres de las provincias que atravesaba el tren: León, la número 1, Palencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, Santander..., que eran 6 belgas pequeñas, de 1890. Después les pusieron otros nombres de estaciones: la 11 era Matallana, la 12 Sabero, la 14 Valderrueda. También les pusieron nombres de accionistas, como Alejandro Gandarias, después nombres de ríos: El Porma era la 23, la 24 el Esla, el Cea, el Carrión... » decía mientras señalaba las fotos en las que aparecían, para seguir diciendo de memoria, pudiendo llegar hasta más de cien. «Las recuerdo todas por su nombre».Y es que Maxi era la propia historia de la Feve porque en su familia estaba escrita, ya que es difícil encontrar a otra familia con más vinculación con el viejo tren Hullero, desde su construcción.Maxi te recitaba de memoria los nombres de las más de cien máquinas, también las marcas, las veces que el tren se tumbó y los accidentes, con las fechas y nombres de los fallecidos. Así lo recordaba Maxi, con la misma precisión que el resto de detalles vinculados al ferrocarril: «Mi abuelo fue el primero de la familia en trabajar para el ferrocarril, porque antes no había tren, ya que él acudió a la llamada de mano de obra para construir el ferrocarril. Cobraba tres reales, trabajaba de sol a sol y comía patatas con sebo. Después, como era buen obrero, trabajador y formal, ya se quedó en la empresa». Y después llegaron todos los demás miembros de la familia, incluidas las mujeres, como se recuerda más adelante.Con la misma precisión que recordaba los nombres de las más de cien máquinas que tuvo la Feve —«a las últimas ya no les puso nombre», señalaba con cara triste, como si ya fuera un símbolo de la decadencia de la empresa— recordaba con exactitud las fechas de todo tipo de incidencias. Las veces que alguna máquina «se tumbó» —él jamás decía que volcaban— o los accidentes, recordando no solo la fecha, las causas y hasta los nombres de accidentados o fallecidos. «La 16 se tumbó en la entrada de Cervera, en el año 40, y se mató el guardafrenos, que venía en el furgón. Se llamaba Santiago Ferreras y era de Valmartino. El más gordo fue de La 18, que se tumbó en el Cabrio, en el 222, el día 29 de febrero del 44, que era año bisiesto, había una nevada grandísima y se mataron el maquinista y el fogonero, que era de Valmaseda; y la 20 se tumbó en Puente Almuhey el 25 de abril del 35, el día de San Marcos, que venían de la feria de Guardo. Se mató un fogonero de La Ercina y un tratante de ganado de La Sobarriba».En fin, mil historias, no se le agotarían a la prodigiosa memoria de Maxi; pero sólo se trata de constatar la gran pérdida del museo porque nada será igual sin Maxi, el museo de Feve realmente era él."También las mujeres de la familia fueron ferroviarias"«Mi padre fue ferroviario, mi madre fue ferroviaria, mi abuelo fue ferroviario y todas mis hermanas lo fueron, además de tíos, primos y otros familiares». Y así se fueron sucediendo los familiares en la Feve. Su hermana Natividad estuvo incluso más años en la empresa, como recuerda su nieto, quien pone nombres a otros muchos ferroviarios de la familia: «María Natividad Díez Álvarez, hermana de Maxi, fue guardesa en el paso del Portalon (Mataporquera) —en el cual ayudaba a su madre de niña y a su padre en el cruce a nivel con Renfe en Cordovilla— en el Cabrio (Bercedo) y Campohermoso, entre La Vecilla y Matallana. Otra hermana Felicidad, fue guardesa en el paso de Prado de la Guzpeña y en Sorriba. Un hijo de Felicidad y su nuera fueron jefes de estación en San Feliz y Boñar. Por parte de Natividad, su yerno fue factor de circulación de La Vecilla». Casi nada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario